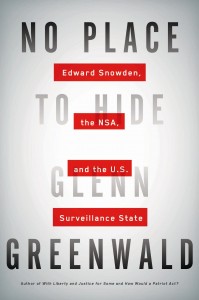

Meine persönlichen Konsequenzen aus Snowden, leider etwas spät

Letztens war hier recht ausführlich von Edward Snowden, der NSA und diesem ganzen Überwachungskram die Rede. Um diesem ganzen Reden auch ein wenig Handeln zur Seite zu stellen, möchte ich heute über die Dinge berichten, die ich in letzter Zeit gegen meine eigene Überwachung unternommen habe. Vielleicht hilft es jemamden, der sich auch ein kleines bisschen schützen möchte.

Die beiden wichtigsten Maßnahmen waren ein neuer Mail-Anbieter und das Einrichten von Verschlüsselungssoftware.

Bis vor kurzem war ich ein sehr aktiver Google-User. Ich habe nahezu alles, was ich im Netz so tue, über irgendwelche Google-Dienste erledigt. Surfen mit Chrome. Mail, Kontakt- und Terminverwaltung mit Gmail. Dokumente in Google Drive, Notizen in Google Keep. Google kooperiert nicht nur mit der NSA, sondern ist auch selbst ein sehr großer Datensammler. Keine Ahnung, was die damit tun. Die Summe an Daten, die ich ihnen geschenkt habe, wurde mir jedenfalls irgendwann zu groß.

Daher wechselte ich zu Posteo, einem Start-Up aus Berlin-Kreuzberg, gegründet von Ex-Greenpeaclern. Posteo blendet keine Werbung ein und handeln nicht mit Daten. Woher kriegen die dann ihr Geld?

Ja, Posteo kostet Gebühren. In der Basisvariante einen Euro pro Monat. Aber es gibt eine Regel: Wenn ein Service nichts kostet, bist du nicht der Kunde, sondern das Produkt. Gmail ist für dich kostenlos, weil Google deine Daten verkauft. Darum zahle ich gerne für meinen Mail-Anbieter.

Man kann das rein betriebswirtschaftlich sehen: Wie viel ist die Summe meiner Mail-, Kontakt- und Kalenderdaten wohl wert? Ist der Wert größer als zwölf Euro pro Jahr, mache ich mit Posteo ein gutes Geschäft. Sind es weniger, wäre Gmail ökonomisch sinnvoller. Ich kenne mich auf den Datenmärkten nicht gut aus. Persönlich habe ich jedenfalls das Gefühl, mich bei Google zu billig zu verkaufen.

Recht lustig ist der Transparenzbericht, den Posteo vor ein paar Wochen veröffentlicht hat. Darin steht, dass es 2013 sieben Anfragen von Behörden zur Datenherausgabe gab. Einmal wurden Daten herausgegeben. Einmal wurden Daten angefragt, die bei Posteo nicht vorliegen (es ging um Bankdaten; man kann anonym per Bargeld-Brief bezahlen). Fünfmal wurde die Anfrage abgelehnt, da sie „formal nicht korrekt“ waren. Viermal hat Posteo daraufhin Anzeige gestellt, u. a. wegen

Nötigung, Ermunterung zu rechtswidriger Kooperation, Missachtung geltenden Rechts, Anordnung einer Postfachbeschlagnahmung, Verkehrsdatenabfrage und TKÜ ohne ausreichende rechtliche Grundlage, Anordnung einer Durchsuchung bei Posteo ohne ausreichende rechtliche Grundlage.

Den Webmailer von Gmail fand ich so komfortabel, dass ich unter Windows gar keine eigene Mail-Software installiert hatte und alles im Browser gemacht habe. Der Posteo-Webmailer ist auch in Ordnung, reicht aber nicht an Gmail heran. Darum habe ich mir jetzt wieder Thunderbird installiert, mit dem Add-On Lightning für den Kalender. Mit dieser Lösung bin ich sehr zufrieden.

Das alles auch mobil, auf meinem Android-Telefon, zum Laufen zu bringen, war etwas aufwändiger. Statt der üblichen Google-Apps nutze ich aktuell K-9 Mail und Cal, beide sind super. Zum Datenabgleich mit den Posteo-Servern braucht man die kostenpflichtige Zusatzapp DAVdroid. Wie das genau funktioniert, wird bei Posteo super erklärt. Nach der Einrichtung auch hier volle Zufriedenheit.

Den Chrome-Browser habe ich auf allen Geräten wieder durch Firefox ersetzt. Mozilla hat in der Zwischenzeit deutlich aufgeholt. Die Sync-Funktion, mit denen ich Tabs und Lesezeichen zwischen Notebook und Telefon austausche, funktioniert mitterweile besser als bei Chrome, so mein Eindruck.

Google Drive nutze ich nur noch für einige Dokumente, die ich gemeinsam mit anderen bearbeite. Alles andere erstelle ich in OpenOffice und speichere es

Google Drive nutze ich nur noch für einige Dokumente, die ich gemeinsam mit anderen bearbeite. Alles andere erstelle ich in OpenOffice und speichere es auf meiner Festplatte in der Dropbox. Das ist gerade noch eine Baustelle: Nach einem europäischen Cloud-Anbieter muss ich mich noch umsehen (Hinweise gerne!). Für Notizen nutze ich derzeit Stift und Papier. Manchmal sende ich mir selbst E-Mails mit Links und Erinnerungen.

Heute, zur Feier des Jahrestages der Snowden-Enthüllungen, habe ich endlich eine Verschlüsselungssoftware auf meinem Rechner eingerichtet. Jetzt kann ich PGP-verschlüsselte Mails schreiben und empfangen. Geholfen haben mir dabei diese Anleitung von Patrick Beuth und die Software GPG4win samt ausführlicher Anleitung. Hier steht mein öffentlicher Schlüssel.

Verwandte Beiträge:

- Der Zauberwürfel von Edward Snowden

- Threema!

- Update 19. Januar 2015: Google-Schizophrenie