Auf 1280 Metern Höhe kehren wir um. Der Schnee liegt knietief und mehr davon rieselt vom dunkelgrauen Himmel auf unsere Schultern. Auf einer Lichtung verlieren sich die Spuren, denen wir bisher gefolgt waren. Wie der Weg weiter geht, lässt sich nur erahnen. Nasse Füße haben wir schon vorher unterhalb der Schneegrenze bekommen, als wir eine verunglückte Trinkflasche aus dem eisigen Fluss retten mussten.

Bereits in der vergangenen Nacht haben wir festgestellt, dass es Ende April in den Olympic Mountains ziemlich winterlich zugehen kann – an der Temperatur im Zelt. Der Olympic National Park liegt in Washington und markiert die nordwestliche Ecke der USA, von Alaska und Hawaii abgesehen. Wir sind hier drei Tage mit dem Rucksack unterwegs. Michi trägt das Zelt, ich alle Lebensmittel in einer großen Plastiktonne mit bärensicherem Schraubverschluss, die wir nachts 70 Fuß vom Schlafplatz entfernt deponieren sollen.

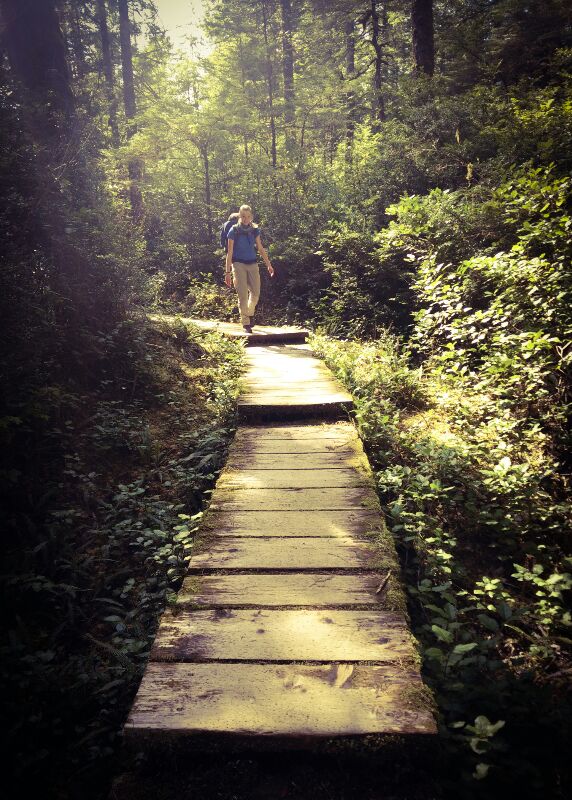

Am ersten, regnerischen Tag folgen wir dem Sol Duc River, der uns auch als Trinkwasserquelle dient, und schlagen unser Lager an seinem Ufer auf. Am zweiten Tag wärmen wir uns mit Hampelmännern auf und starten den Aufstieg. Spätestens beim Rückmarsch an Tag drei hat sich das Frieren gelohnt. Es zieht auf, der Wald leuchtet in allen Grüntönen. Ein dicker, heller Moosteppich überzieht den Boden. Darüber wachsen, etwas dunkler, Flechten und Gräser. Dornen und Farne bilden die dritte Etage. Dann ragen gigantische Nadelbäume in die Höhe. Bis wir den Parkplatz erreichten, sind auch die Stiefel trocken.

Am ersten, regnerischen Tag folgen wir dem Sol Duc River, der uns auch als Trinkwasserquelle dient, und schlagen unser Lager an seinem Ufer auf. Am zweiten Tag wärmen wir uns mit Hampelmännern auf und starten den Aufstieg. Spätestens beim Rückmarsch an Tag drei hat sich das Frieren gelohnt. Es zieht auf, der Wald leuchtet in allen Grüntönen. Ein dicker, heller Moosteppich überzieht den Boden. Darüber wachsen, etwas dunkler, Flechten und Gräser. Dornen und Farne bilden die dritte Etage. Dann ragen gigantische Nadelbäume in die Höhe. Bis wir den Parkplatz erreichten, sind auch die Stiefel trocken.

Nach unserer Wildnisexpedition gönnen wir uns ein Bad in den heißen Quellen des Sol Duc Valley (allein das Duschen war die zwölf Dollar wert). Kurzer Versorgungsstopp in Forks, einem der wenigen Orte in der Gegend. Nicht spektakulär, aber nette Menschen, die einen an der Kasse mit „Genießt den sonnigen Tag“ verabschieden. So zumindest unser Eindruck, die Bloggerkollegen von Road Trippin, mit deren Beobachtungen wir sonst meistens konform gehen, haben hier nur Rednecks und Junkies getroffen. Interessant, wie sich die Wahrnehmung unterscheiden kann.

Dann fahren wir ans Meer – der Olympic-Nationalpark besteht aus einem Inlands- und einem Küstenteil. Der Pazifik verschlingt nach und nach den Wald am Ufer, so dass die Strände mit toten Bäumen übersät sind. Ohne Rinde liegen die nackten Stämme im Sand.

Unser Lieblingsstrand liegt am Sandpoint, einer spitzen Halbinsel, die nur per Fünf-Kilometer-Fußmarsch durch sumpfigen Wald erreichbar ist. Hier sehen wir hundert Meter vor uns endlich das Tier, dessen Hunger uns seit Wochen zu umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen zwingt. Zugleich hat der Schwarzbär auch uns gesehen und trottet zurück ins Dickicht. Trotzdem verstauen wir die Vorräte an diesem Abend besonders gut, bevor wir ins Zelt kriechen, vor uns die heranrauschende Flut, hinter uns irgendwo der Bär und meilenweit keine Straße.

Unverfänglicher sind die Wildlife-Begegnungen an den Stränden von Kalaloch: Während Michi die Klippen nach Seesternen absucht, beobachte ich zwei Weißkopfseeadler beim Anbandeln in den Baumkronen.

Die Woche auf der Olympic-Halbinsel war vorläufig der Höhepunkt unserer Reise. Danach fahren wir nach kurz Seattle, wo wir spannende Menschen treffen, es sonst aber nicht viel zu erzählen gibt. Dann geht es nach Kanada – Fortsetzung folgt.