Ich habe mich heute geärgert. Nicht nur wegen dem Geld, das ich an der Kinokasse für die enttäuschende Dokumentation „Bottled Life – Das Geschäft mit dem Wasser“ gezahlt habe. Sondern vor allem wegen der verschenkten Chance, sich über neunzig Minuten mit einem komplexen und brisanten Thema auseinanderzusetzen. Stattdessen schien der Film vor allem dafür gemacht zu sein, die zur Genüge vorhanden Nestlé-Feinde ihn ihrem Weltbild zu bestätigen.

Eine gesunde Skepsis gegenüber dem größten Nahrungsproduzenten der Welt ist sicher nicht verkehrt. Aber das Problem der zunehmenden Wasserknappheit in vielen Entwicklungsländern nahezu allein dem Schweizer Unternehmen anzulasten, ist schon etwas gewagt. Wenn man das tut, sollte man zumindest ein paar handfeste Fakten an der Hand haben, um die Behauptung zu stützen.

Das Grunddilemma: In ganz vielen Ländern der Welt funktioniert die öffentliche Wasserversorgung nicht wirklich. Das Wasser kommt nicht zuverlässig oder ist ungenießbar. Auf einer Reise über den Balkan nach Istanbul konnte ich kürzlich selbst erleben, wie die Wasserqualität von West nach Ost immer weiter abnimmt. In Istanbul schließlich kommt kein Mensch mehr auf die Idee, das Leitungswasser zu trinken. Selbst von einer Verwendung zum Kochen raten dort viele ab. Das führt zu einer absurden Doppel- und Dreifach-Infrastruktur, die Wasser nicht nur über Leitungen und unzählige Kioske bereitstellt, sondern auch über ein Heer an LKWs, das die Haushalte mit 20-Liter-Kanistern versorgt, die in einem Tauschsystem voll angeliefert und leer wieder abgeholt werden. In den schmalen Gassen des Altstadtviertels Beyoglu ist das Irrsinn. Nun ist es bestimmt kein Kinderspiel, eine Megastadt wie Istanbul oder, um die Beispiele aus „Bottled Life“ zu nennen, Lagos und Lahore, mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Aber, das hat mir meine Zeit am Bosporus gezeigt, man würde sich einen gigantischen Aufwand sparen.

Jedenfalls ist es nun so, dass die Lücke, die Staat und Kommunen durch die fehlende oder unbrauchbare Wasserversorgung hinterlassen, von privaten Unternehmen wie Nestlé gefüllt wird. Prinzipiell gar keine so schlechte Idee; nur dass Produkte wie das Nestlé-Wasser „Pure Life“ für die unteren Schichten der betroffenen Länder unbezahlbar sind, und für die gigantischen Abfüllanlagen so viel abgepumpt wird, dass der Grundwasserspiegel weit absinkt und die Brunnen der Bevölkerung versiegen.

Der Film bringt ziemlich bald ein haarsträubendes Zitat des Nestlé-Verwaltungsratschefs Peter Brabeck:

Es geht darum, ob wir die normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen: Die eine Anschauung – extrem würde ich sagen – wird von einigen, von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt: Als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Die andere sagt: Wasser ist ein Lebensmittel. Und so wie jedes andere Lebensmittel sollte es einen Marktwert haben.

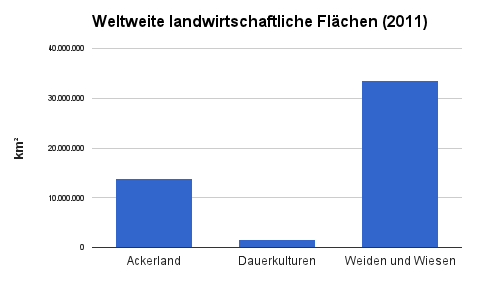

Diese Sätze sprechen für sich. Doch später lassen die Macher von „Bottled Life“ Brabeck immer wieder Dinge sagen, die weniger offensichtlich daneben sind. Mit diesen Aussagen hätte man sich auseinandersetzen müssen. Zum Beispiel wenn er den Wassermangel in armen Ländern auf Golfplätze und Swimmingpools schiebt. Neben der Zahl der Golf spielenden Nestlé-Manager wäre hier interessant, ob solche Luxusverwendungen wirklich einen nennenswerten Teil zum Problem beitragen, oder nicht. Doch Regisseur Urs Schnell und Rechercheur Res Gehriger interessieren solche Fragen nicht. Die wollen nur ihre Botschaft loswerden: Der böse Nestlé-Konzern nimmt den armen Menschen das Wasser weg. Man ahnt, dass das sicherlich irgendwie stimmt, aber man würde es an vielen Stellen im Film gern genauer wissen. Und man würde gern mehr darüber erfahren, welche Gründe noch eine Rolle spielen. Staatliche Misswirtschaft gehört ganz bestimmt dazu. Sie macht das Geschäftsmodell, armen Menschen abgefülltes Wasser für viel Geld zu verkaufen, erst möglich. Auch der Klimawandel kann nicht ganz unschuldig sein. Was ist mit intensiver Landwirtschaft? Was mit zunehmender Bodenversiegelung? Mit rivalisierenden Staaten, die sich um Flüsse streiten? Doch statt sich dem Thema von mehreren Seiten zu nähern und so zumindest zu versuchen, seiner Komplexität annähernd gerecht zu werden, lässt der Film ein paar Frauen aus einer Kleinstadt in Maine immer wieder in sehr ähnlichen Worten sagen, dass man Nestlé stoppen müsse. Warum überhaupt ein großer Teil des Films dort gedreht wurde, in diesem grünen US-Bundesstaat an der Ostküste, in dem sich durchschnittlich 14 Menschen pro Quadratkilometer die nicht gerade knappen Grundwasservorräte teilen, bleibt unklar. Auch optisch überzeugt der Film nur manchmal; etwa wenn er von der braunen, von Müll und Kadavern verseuchten Kloake eines auf Pfählen gebauten Slums in Lagos überblendet auf das tiefblaue Wasser des Genfer Sees, auf dem friedlich ein paar Schwäne schwimmen und an dessen Ufer der Hauptsitz von Nestlé liegt. Aber wenn Gehriger mehrmals mit entschlossenem Blick am Computer zu sehen ist oder zum Schluss bei einer Wanderung in irgendeinem Gebirge, von dem man nicht mal erfährt auf welchem Kontinent es liegt, ist das ziemlich verzichtbar.

Unverzichtbar ist es trotzdem, sich mit dem Problem der globalen Wasserknappheit zu befassen. Denn einer der wenigen handfesten Fakten des Films ist, dass die Slumbewohner von Lagos oft mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Trinkwasser ausgeben – und dennoch keines von solcher Qualität bekommen, dass ihre Kinder nicht mehr krank würden. Darüber würde man gern mal einen guten Film sehen.

Quelle:

Quelle: