Teil eins meines Reiseblogs aus China

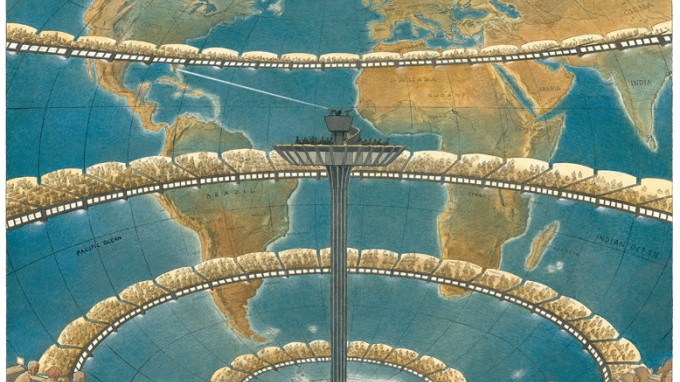

Pekings Ausläufer von oben: Stadtplanung wie bei SimCity

Am Ende müssen wir beide lachen, die Wächterin und ich.

Zum Alltag in Peking gehören ständige Sicherheitskontrollen. Nicht nur am Flughafen, auch an den U-Bahnhöfen, am Eingang zu wichtigen Gebäuden und ganz besonders streng am zentralen Platz Tian’anmen, dem Platz des Himmlischen Friedens: Überall stehen Wachleute und Metallscanner.

Am Südbahnhof muss ich nicht nur das Standardprogramm mitmachen, also durch den Ganzkörperscanner gehen, mein Gepäck in einen Blechkasten schieben und mich von einer Wächterin abtasten lassen. Hier soll ich mich zusätzlich auf ein Metallpodest stellen, das wohl meine Schuhe durchleuchtet. Dann bedeut mir die Wachfrau, meine Mütze anzunehmen. Hutschwenkend dort oben stehend, komme ich mir vor wie ein Gaukler in der Fußgängerzone, nur ohne Münzbecher. Zumal ich die meisten Chinesen schon ohne Podest um eineinhalb Köpfe überrage. Ich fange also an zu lachen. Die Dame von der Sicherheit schaut mich irritiert an. Dann muss sie mitlachen.

Die Verständigung mit den Chinesen ist ein einziges Abenteuer. Immer wieder sprechen mich Fremde an, offenbar aus reiner Freude, einen Ausländer zu treffen. Ich sage dann Ni hao (你好). Das bedeutet Hallo und ist das einzige chinesische Wort, dessen Aussprache ich treffsicher so hinbekomme, dass mein Gegenüber mich versteht. Xièxiè (谢谢, danke) klappt schon nicht immer. Nach einem gegenseitigen Hallo reden die Chinesen meist in ihrer Sprache auf mich ein, worauf ich mit den Schultern zucke und entschuldigend lächle. Manche lächeln zurück, nicken und verstummen. Viele reden einfach weiter; ihnen scheint unvorstellbar, dass ich kein Chinesisch verstehe.

Junge Chinesen können gelegentlich ein paar Worte Englisch. Das beste hatte bisher der Portier des Intercontinental-Hotels. Für ein wirkliches Gespräch reicht es aber praktisch nie. Selbst die eigene Sprache können die meisten Chinesen nur lesen, wenn sie mit ihren Schriftzeichen geschrieben ist, nicht aber in der Umschrift in lateinischen Buchstaben. Wenn ich jemandem nach dem Weg fragen muss, halte ich ihnen meistens die entsprechenden Schriftzeichen auf meinem Telefon unter die Nase. Meistens fühlte ich mich in Peking etwas wie ein Fremdkörper.

Trotz aller Verständigungsschwierigkeiten sind die Menschen ungeheuer hilfsbereit. Sherry beispielsweise, neben der ich im Flugzeug saß. Sie kam gerade vom Urlaub in Barcelona zurück. Wie alle Chinesen, die mal mit dem Westen zu tun hatten, hat sie sich einen amerikanischen Namen zugelegt. Wir haben nur ein paar Worte gewechselt. Trotzdem gab sie mir bei der Landung ihre Handynummer. Falls ich in Peking mal Hilfe brauche.

Oder Gerrick, mit dem ich eine Nacht das Zimmer teilte. Er kommt aus dem Umland von Peking und war für einen Uni-Aufnahmetest in der Stadt. Abends bei einer Limo habe ich ihn nach seinen Lieblingsorten hier gefragt. Dann bin ich bald ins Bett. Jetlag.

Beim Aufstehen am nächsten Morgen sah ihn mit Papier und Stift in der einen, Handy mit Übersetzungsapp in der anderen Hand. Als ich abends nach Hause kam war Derrick abgereist. Auf meinem Bett lagen zwei Zettel, komplett voll geschrieben mit Empfehlungen für Beijing und anderen Orten, die ich in China besuchen solle.

Genauso abenteuerlich wie die Verständigung ist der Straßenverkehr. Prinzipiell ist die Infrastruktur in Beijing vorbildlich, an den großen Straßen gibt es fast überall Fußwege und Radspuren, die sogar mit Gittern vor der Fahrbahn geschützt sind. Nur blockiert den Fußweg immer wieder irgendwas. Mal steht mittendrin ein Baum, mal hat ein Modegeschäft seine Werkstatt auf den Bürgersteig ausgelagert, mal irgendjemand sein Auto einfach quer abgestellt.

Also weiche ich auf den Radweg aus. Der wird hier von quasi allen Fahrzeugen benutzt, die weniger als vier Räder haben. Da fahren also nicht nur Fahrräder. Sondern auch Mofas, Mopeds, Rikschas und dreirädrige Kleintransporter mit offener Ladefläche. Viele davon haben Elektroantrieb; man hört sie kaum kommen und muss plötzlich zur Seite springen. Die Piloten dieser Gefährte fühlen sich auch nicht an rote Ampeln gebunden. Und nachts lassen sie ihr Licht meistens aus. Wer abbiegt, wartet übrigens nicht bis die Fußgänger über die Straße sind, sondern schiebt sich irgendwie dazwischen, das machen auch große Limousinen und Busse.

Falls ihr mal nach China kommen solltet: Schaut euch gut an, wie das hier funktioniert, und passt euch an die etwas anderen Regeln an. Wenn euch am ersten Tag keiner überfahren hat, kommt ihr schon irgendwie durch.

Super angenehm ist dagegen U-Bahn-Fahren. Es gibt ungefähr 15 Linien, die Züge fahren oft und schnell, sie sind modern, Schilder und Durchsagen sind durchgängig zweisprachig. Nur Sitzplatz bekommt man meistens keinen. Und Freundschaften knüpft man in der U-Bahn auch eher nicht, denn hier starren die Chinesen noch konsequenter in ihr Smartphone als sonst.

Ich meiner knappen Woche in Peking erlebe ich drei verschiedene Seiten der Stadt: das historische, das alte und das neue Peking.

Das Tor des Himmlischen Friedens, Eingang zur Verbotenen Stadt

Die historischen Reste aus der Kaiserzeit werden vor allem in der Verbotenen Stadt als riesiges Freiluftmuseum erhalten. Wäre eigentlich super schön dort, gäbe es nicht gar so viele Chinesen und würden die das nicht alle auch sehen wollen. Tausende Touristen schieben sich hier täglich durch.

Ich wollte mich nach meinem Besuch im nördlich angrenzenden Jingshan Park von den Massen erholen. Chinesische Parks sind allerdings meistens nicht dafür angelegt, dass man sich in einer stillen Ecke unter einen Baum legt. Die Grünflächen sind eingezäunt, man hat bitteschön auf den Wegen zu bleiben. Wo man natürlich nie allein ist. Immerhin habe ich vom Hügel in der Mitte einen tollen Blick über die Stadt. Dort oben steht ein Tempel mit einer Buddhastatue, vor der sich die Leute hingebungsvoll niederknien. Der Souvenirstand verkauft für 10 ¥ Kühlschrank-Magnete mit Maos Kopf. Es gibt viele Götter in China.

Der Innenhof meines Hutongs

Zweitens das traditionelle Peking der Hutongs, einstöckige Wohnhäuser mit Innenhof aus meist unverputztem Ziegel, zur Straße raus geht oft ein kleiner Laden. Hier rauschen knatternde Sofas Mofas durch enge Gassen, werden Eier und Mangos auf der Straße verkauft und spielen die Leute abends auf dem Bürgersteig Karten. Ich wohne in einem solchen Hutong, glücklicherweise in einem renoviertem mit Heizung, Klimaanlage und fließend Wasser. In vielen Häusern fehlt das alles. Daher wissen viele Bewohner, die für Neubauprojekte aus den Hutongs vertrieben werden, auch nicht genau wie sie das finden sollen. Einerseits verlieren sie den Ort, der für Generationen das Zuhause der Familie war. Andererseits wird ihnen im Tausch meist ein Appartement in einem Neubau angeboten.

Diese Neubauten gehören zum dritten Peking: dem der verglasten Stallbetontürme, Adidas-Shops und SUVs. Daran ist eigentlich nichts chinesisch, da wird nur das kopiert, was im Westen schon nicht wirklich cool ist. Nur dass das Tempo der Entwicklung hier so viel rasanter ist.

In den drei Pekings trifft man völlig verschiedene Menschen. Der Kaiserkram ist für Touristen, 99% aus anderen Teilen Chinas, 1% Ausländer. Die Hutong-Bevölkerung ist arm, was man an alten, schmutzigen Klamotten erkennt und an ihrer dunklen Haut; sie verbringen den Tag großteils auf der Straße. Die Wohlhabenden in den Neubauvierteln dagegen tragen Markenklamotten am Körper und Smartphones in der Hand; ihre Haut ist dem chinesischen Schönheitsideal entsprechend hell und sauber. Auch die in Peking lebenden Ausländer, etwa Diplomaten, Journalisten und Mitarbeiter westlicher Firmen, leben in diesen Vierteln – häufig in eingezäunten, von der Volksarmee bewachten Wohnvierteln, wo Chinesen nur auf Einladung reinkommen.

Der CCTV-Tower, streng abgeschirmtes Hauptquartier des staatlichen Rundfunks

Eines meiner abenteuerlichsten Peking-Erlebnisse war, die Abreise von hier zu organisieren. Ich bin zum Südbahnhof, um mir eine Fahrkarte für den Schnellzug nach Xi’an zu organisieren. Der Bahnhof besteht aus drei riesigen Stockwerken voller Läden, Menschen und Sicherheitsschleusen. Entsprechend lange suche ich die Ticketschalter. Es sind etwa zehn Stück, eng nebeneinander, alle geöffnet, jeweils 20 oder 30 Leute in der Schlange. Als ich an der Reihe bin stellt sich heraus: Die Beamtin spricht kein Wort Englisch. Sie deutet auf den Nachbarschalter, ich soll mich dort neu anstellen. Offenbar schaffe ich es, hinreichend verzweifelt zu gucken und sie organisiert einen Platztausch mit dem Zweitplatzierten von Nebenan.

Die Kollegin dort spricht ein bisschen Englisch. Allerdings sind wir durch eine Glasscheibe getrennt, um uns herum brüllen zwanzig Chinesen ebenfalls durch eine Glasscheibe; dahinter vertreiben sich ein paar Hundert die Warterei mit lautem Geplapper, und von ganz hinten kommen laufend irgendwelche Durchsagen. Kurz: Es ist unfassbar laut. Als die Schalterfrau endlich verstanden hat, wo ich hin will, dreht sie ihren Monitor zu mir, ich dirigiere sie mit Gesten durch die Menüs für Reisedatum, Uhrzeit, Zugtyp und Sitzkategorie. Ich hatte mir die Details der Fahrt vorher gar nicht so genau überlegt (sie sind auch nicht einfach zu recherchieren), in der naiven Annahme, ich könne mich am Bahnhof in aller Ruhe beraten lassen.

Irgendwann halte ich eine Fahrkarte in Händen. Die mich zwei Tage später sogar in die gewünschte Stadt bringen wird. Wuhu!