Containern als Protest gegen die Vernichtung von Nahrung

Eine Milliarde Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr weggeworfen. Menschen, die das unerträglich finden, holen einen Teil davon zurück. Containern ist ein Symbol gegen die Wegwerfkultur.

Illustration: Natalia Sander

Lisa und Jakob stellen ihre Fahrräder ab, ziehen Handschuhe an und beugen sich über die Mülltonne. Mit ihren Taschenlampen leuchten sie hinein. Es riecht leicht nach Fäulnis, aber es ist nicht das, was man als Gestank bezeichnen würde. Vielleicht liegt es an den Blumen, die ganz oben liegen: ein bunt gemischter Strauß, schon etwas welk, aber eigentlich noch ganz schön. Darunter finden Lisa und Jakob Tomaten. Sie finden Paprika, gewöhnliche und kleine Süßpaprika. Sie finden Buttermilch, Naturjoghurt, Joghurt mit Schokomüsli und „Joghurt mit der Ecke”, Geschmacksrichtung Erdbeere. Sie finden viel Obst: Bananen, Orangen, Granatäpfel, Bergpfirsiche, Passionsfrüchte. Sie finden eine Kiste mit 23 Aprikosen. Davon sind 17 einwandfrei. Fünf sind etwas weich, sodass Lisa und Jakob sie direkt in die Buttermilch pürieren und trinken. Nur eine Aprikose ist kaputt, die werfen sie weg.

Lisa und Jakob durchsuchen die Abfälle eines Supermarkts nach Lebensmitteln, die weggeworfen wurden, aber noch genießbar sind. Sie gehen containern. „Am Anfang war es Neugier“, sagt Lisa. Inzwischen mache sie es aus Überzeugung: „Ich finde es pervers, was die Lebensmittelindustrie als schlecht deklariert und wegwirft.“ Außerdem mache containern Spaß: „Es ist immer wieder eine Überraschung, was man findet.“

Lisa und Jakob heißen eigentlich anders. Es ist nicht ganz klar, ob es legal ist, was die beiden tun. Alles, was sie finden, war für die Vernichtung bestimmt. Doch bis die Müllabfuhr die Abfälle abholt, sind sie nach deutschem Recht Eigentum des Wegwerfenden, in diesem Fall des Supermarkts. Für eine Verurteilung wegen Diebstahl reicht das in der Regel zwar nicht. Doch ungehindert kommt man selten an den Müll; die meisten Supermärkte haben dafür gesorgt, dass ihre Container unzugänglich sind, hinter Zäunen oder Mauern. Oft sind die Tonnen zusätzlich mit Vorhängeschlössern gesichert. Klettern die Müllsammler über einen Zaun, um an die Behälter zu gelangen, ist das Hausfriedensbruch. Dann werden manchmal Sozialstunden oder Geldstrafen verhängt.

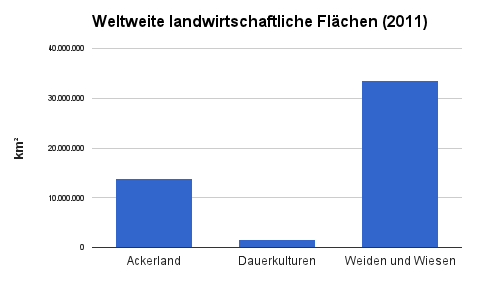

Alle fünf Sekunden stirbt irgendwo auf der Welt ein Kind unter zehn Jahren an Unterernährung, schreibt der Autor Jean Ziegler in seinem Buch „Wir lassen sie verhungern“. Zugleich wird weltweit etwa ein Drittel der produzierten Nahrung weggeworfen, schätzen die Vereinten Nationen, das sind 1,3 Milliarden Tonnen pro Jahr. Allein in Deutschland werden jedes Jahr elf Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Abfall entsteht bei allen Schritten der Verwertungskette. In der Landwirtschaft, bei der Weiterverarbeitung, im Handel, beim Verbraucher.

Was nicht makellos ist, wird aussortiert

Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Nahrungsverschwendung in Mitteleuropa und dem Hunger in Entwicklungsländern? Natürlich gibt es den. Nicht, weil man die aussortierten Lebensmittel statt zur Müllverbrennung in den Niger fahren könnte. Sondern weil die Überproduktion für den Müll die Weltmarktpreise in die Höhe treibt. Der Nahrungspreisindex der Welternährungsorganisation FAO hat sich seit 2002 mehr als verdoppelt. Für Welthunger und steigende Nahrungspreise gibt es viele Ursachen, etwa Überbevölkerung und Spekulation auf Lebensmittel. Aber auch die Produktion für den Müll ist ein Grund. Dazu kommt die unnötige Umweltbelastung, der Verbrauch an Boden, Wasser, Dünger und Treibstoffen.

Man muss morgens, direkt nach Ladenöffnung, in einen Supermarkt gehen, dann kann man den Angestellten beim Aussortieren der Obst- und Gemüsetheke zuschauen. Kisten füllen sich mit Trauben, Tomaten, Bananen. Es sind Kisten für den Müll. Das Wenigste ist verdorben, es sieht halt nicht mehr so schön aus, ist weich und hat ein paar dunkle Stellen. „Was wir selbst nicht mehr kaufen würden, werfen wir weg“, sagt die Mitarbeiterin. Ob man die Sachen denn mitnehmen könne? „Nein, das dürfen wir nicht weitergeben. Einmal die Woche kommt die Tafel, der Rest landet im Müll, leider.“

In den Werbefilmen der Handelsketten sieht man prall gefüllte Theken mit Früchten in leuchtenden Farben. Damit die Kunden kaufen, muss es es nicht nur im Film leuchten, sondern auch im Laden. Darum wird jeden Morgen aussortiert, was optisch nicht mehr dem Ideal entspricht. Der Kunde will es so, sagen die Händler, und wahrscheinlich haben sie recht. Aber ist es nötig, dass fast alle Supermärkte ihre Mülltonnen schützen wie Banken ihre Tresore?

Der Müll schmeckt am Besten

„Aus ethischer und ökologischer Sicht sind vermeidbare Lebensmittelverluste nicht akzeptabel“, so steht es in einem Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Realität sieht anders aus: Die massenweise Vernichtung von Nahrungsmitteln wird hingenommen. Zugleich ist es verpönt, im Müll nach Essbarem zu suchen.

Für viele arme Menschen ist Containern der einzige Weg, satt zu werden. Doch viele, die im Müll nach Essbaren suchen, könnten sich auch einen Einkauf leisten. Für sie ist Containern ein Symbol des Protests gegen die Überfluss- und Wegwerfkultur. Eine Lösung des Problems ist es freilich nicht.

Für die Meisten ist es undenkbar, etwas zu essen, was aus dem Müll kommt. Aber jeder könnte ab und zu ein Stück Obst kaufen, dessen Schale nicht mehr ganz makellos aussieht. Dann muss es am nächsten Morgen nicht aussortiert werden.

Lisa und Jakob pürieren einen Teil der Bananen und Pfirsiche und rühren sie in die Buttermilch. Aus den weichen und stellenweise angedätschten Tomaten und Paprika kochen sie eine fruchtige Soße und füllen sie in alte Marmeladengläser. Ein paar Tage später sind Freunde zu Gast, die dem Containern äußerst skeptisch gegenüberstehen. Am Ende eines gemeinsamen Abendessens stellen sie nichts ahnend fest, die Soße sei das Beste von allem gewesen.

Ursprünglich erschienen in presstige #25.