Alta! Berlin!

Jetzt wohn ich in Berlin seit drei Wochen und ich muss sagen ich bin echt angekommen…

Angekommen bin ich natürlich noch sowas von gar nicht. Werd ich wahrscheinlich auch nicht bevor es wieder weiter geht. Heute hier, morgen dort und so. Aber ich kann ja mal aufschreiben, was bisher so an Eindrücken hängengeblieben ist. Selbstverständlich alles subjektiv, unvollständig und vorläufig.

Berlin. Wenn ich vor die Tür gehe, habe ich im Umkreis von 200 Metern einen Italiener, einen Inder, einen Japaner und einen Thai. Plus unzählige Kneipen und Cafés. Und ganz besonders feier ich den Ladenschluss hier. Jeder noch so kleine Supermarkt hat bis 22 Uhr auf, und danach geht man halt zum Späti. Du kannst die ganze Nacht an der Spree sitzen und dein Flens trinken, und wenn das Bier ausgeht musst du nur kurz ums Eck gehen. Wenn ich das so schreibe kommt mir das ziemlich selbstverständlich vor, aber wenn man aus Bayern kommt, ist das erstmal was sehr besonderes.

Mein vorläufiger Lieblingsort ist der Mauerpark gleich hier ums Eck. Vor 24 Jahren wurde man noch über den Haufen geschossen, und jetzt chillt da halb Berlin in der Sonne. Bands schleppen ein paar Verstärker und Autobatterien an und zocken ihre Songs. Jeden Sonntag ist Flohmarkt, es gibt Augustinerbier und verdammt leckere Waffeln. Heute saß ich stundenlang im Mauerpark, hab Jonathan Safran Foer gelesen und Rupert’s Kitchen Orchestra zugehört.

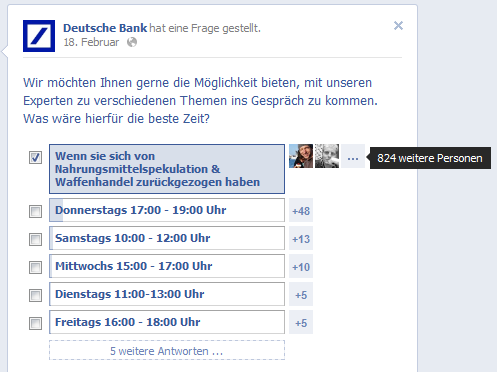

Wenn man aus ner eher so mittelgroßen Stadt kommt staunt man hier schon ziemlich oft, was es so alles gibt. Was hier so an Leuten rumläuft. Ich find das extrem gut. Multikulti ist gescheitert, hat die Frau Kanzlerin gesagt. Merk ich hier nix von. Klappt eigentlich soweit ganz gut. Weiß und schwarz. Homo und hetero. Alt und jung. Business und Punk. Gibt auch mal Zoff, aber eigentlich leben alle friedlich nebeneinander her.

Wobei das natürlich nicht die ganze Wahrheit ist. Gentrifizierung ist ein strapazierter Begriff, aber hier bekommt man ziemlich schnell eine Vorstellung davon was er bedeuten kann. Vor einer Woche sind wir durch Zufall in eine Demo gegen Zwangsräumungen geraten. In dem Viertel gab es regelrechte Exklaven, da haben sich die Neubauschick-Bewohner hinter Eisentoren und Überwachungskameras verschanzt. In der Zeitung habe ich gelesen, letztens ist eine alte Frau nach einer Zwangsräumung in der Kälte-Nothilfe gelandet und da gestorben.

Armut ist auch in Form von Flaschensammlern sehr präsent. Man kann nicht oft genug auf Pfand gehört daneben hinweisen.

Nächstes mal laufe ich mit meiner Spiegelreflex durch Friedrichshain und mache Fotos von Streetart und interessanten Leuten. Für heute erstmal mein Kiez in Prenzlauer Berg: