Einer der vielen Gründe, warum ich das Bloggen hier in den letzten Wochen arg vernachlässigt habe, ist der, dass ich mich um die neue Ausgabe des Augsburger Hochschulmagazins presstige gekümmert habe. Das Magazin widmet sich diesmal schwerpunktmäßig dem Thema Essen. Dazu habe ich eine Titelgeschichte über Containern und das Problem der Nahrungsverschwendung geschrieben. Die und viele andere Artikel kann man im gedruckten Heft nachlesen – oder auf der presstige-Homepage, die wir nebenbei auch noch neu gebaut haben. Oder direkt hier im E-Paper:

Autor: cendt (Seite 11 von 19)

Containern als Protest gegen die Vernichtung von Nahrung

Eine Milliarde Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr weggeworfen. Menschen, die das unerträglich finden, holen einen Teil davon zurück. Containern ist ein Symbol gegen die Wegwerfkultur.

Lisa und Jakob stellen ihre Fahrräder ab, ziehen Handschuhe an und beugen sich über die Mülltonne. Mit ihren Taschenlampen leuchten sie hinein. Es riecht leicht nach Fäulnis, aber es ist nicht das, was man als Gestank bezeichnen würde. Vielleicht liegt es an den Blumen, die ganz oben liegen: ein bunt gemischter Strauß, schon etwas welk, aber eigentlich noch ganz schön. Darunter finden Lisa und Jakob Tomaten. Sie finden Paprika, gewöhnliche und kleine Süßpaprika. Sie finden Buttermilch, Naturjoghurt, Joghurt mit Schokomüsli und „Joghurt mit der Ecke”, Geschmacksrichtung Erdbeere. Sie finden viel Obst: Bananen, Orangen, Granatäpfel, Bergpfirsiche, Passionsfrüchte. Sie finden eine Kiste mit 23 Aprikosen. Davon sind 17 einwandfrei. Fünf sind etwas weich, sodass Lisa und Jakob sie direkt in die Buttermilch pürieren und trinken. Nur eine Aprikose ist kaputt, die werfen sie weg.

Lisa und Jakob durchsuchen die Abfälle eines Supermarkts nach Lebensmitteln, die weggeworfen wurden, aber noch genießbar sind. Sie gehen containern. „Am Anfang war es Neugier“, sagt Lisa. Inzwischen mache sie es aus Überzeugung: „Ich finde es pervers, was die Lebensmittelindustrie als schlecht deklariert und wegwirft.“ Außerdem mache containern Spaß: „Es ist immer wieder eine Überraschung, was man findet.“

Lisa und Jakob heißen eigentlich anders. Es ist nicht ganz klar, ob es legal ist, was die beiden tun. Alles, was sie finden, war für die Vernichtung bestimmt. Doch bis die Müllabfuhr die Abfälle abholt, sind sie nach deutschem Recht Eigentum des Wegwerfenden, in diesem Fall des Supermarkts. Für eine Verurteilung wegen Diebstahl reicht das in der Regel zwar nicht. Doch ungehindert kommt man selten an den Müll; die meisten Supermärkte haben dafür gesorgt, dass ihre Container unzugänglich sind, hinter Zäunen oder Mauern. Oft sind die Tonnen zusätzlich mit Vorhängeschlössern gesichert. Klettern die Müllsammler über einen Zaun, um an die Behälter zu gelangen, ist das Hausfriedensbruch. Dann werden manchmal Sozialstunden oder Geldstrafen verhängt.

Alle fünf Sekunden stirbt irgendwo auf der Welt ein Kind unter zehn Jahren an Unterernährung, schreibt der Autor Jean Ziegler in seinem Buch „Wir lassen sie verhungern“. Zugleich wird weltweit etwa ein Drittel der produzierten Nahrung weggeworfen, schätzen die Vereinten Nationen, das sind 1,3 Milliarden Tonnen pro Jahr. Allein in Deutschland werden jedes Jahr elf Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Abfall entsteht bei allen Schritten der Verwertungskette. In der Landwirtschaft, bei der Weiterverarbeitung, im Handel, beim Verbraucher.

Was nicht makellos ist, wird aussortiert

Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Nahrungsverschwendung in Mitteleuropa und dem Hunger in Entwicklungsländern? Natürlich gibt es den. Nicht, weil man die aussortierten Lebensmittel statt zur Müllverbrennung in den Niger fahren könnte. Sondern weil die Überproduktion für den Müll die Weltmarktpreise in die Höhe treibt. Der Nahrungspreisindex der Welternährungsorganisation FAO hat sich seit 2002 mehr als verdoppelt. Für Welthunger und steigende Nahrungspreise gibt es viele Ursachen, etwa Überbevölkerung und Spekulation auf Lebensmittel. Aber auch die Produktion für den Müll ist ein Grund. Dazu kommt die unnötige Umweltbelastung, der Verbrauch an Boden, Wasser, Dünger und Treibstoffen.

Man muss morgens, direkt nach Ladenöffnung, in einen Supermarkt gehen, dann kann man den Angestellten beim Aussortieren der Obst- und Gemüsetheke zuschauen. Kisten füllen sich mit Trauben, Tomaten, Bananen. Es sind Kisten für den Müll. Das Wenigste ist verdorben, es sieht halt nicht mehr so schön aus, ist weich und hat ein paar dunkle Stellen. „Was wir selbst nicht mehr kaufen würden, werfen wir weg“, sagt die Mitarbeiterin. Ob man die Sachen denn mitnehmen könne? „Nein, das dürfen wir nicht weitergeben. Einmal die Woche kommt die Tafel, der Rest landet im Müll, leider.“

In den Werbefilmen der Handelsketten sieht man prall gefüllte Theken mit Früchten in leuchtenden Farben. Damit die Kunden kaufen, muss es es nicht nur im Film leuchten, sondern auch im Laden. Darum wird jeden Morgen aussortiert, was optisch nicht mehr dem Ideal entspricht. Der Kunde will es so, sagen die Händler, und wahrscheinlich haben sie recht. Aber ist es nötig, dass fast alle Supermärkte ihre Mülltonnen schützen wie Banken ihre Tresore?

Der Müll schmeckt am Besten

„Aus ethischer und ökologischer Sicht sind vermeidbare Lebensmittelverluste nicht akzeptabel“, so steht es in einem Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Realität sieht anders aus: Die massenweise Vernichtung von Nahrungsmitteln wird hingenommen. Zugleich ist es verpönt, im Müll nach Essbarem zu suchen.

Für viele arme Menschen ist Containern der einzige Weg, satt zu werden. Doch viele, die im Müll nach Essbaren suchen, könnten sich auch einen Einkauf leisten. Für sie ist Containern ein Symbol des Protests gegen die Überfluss- und Wegwerfkultur. Eine Lösung des Problems ist es freilich nicht.

Für die Meisten ist es undenkbar, etwas zu essen, was aus dem Müll kommt. Aber jeder könnte ab und zu ein Stück Obst kaufen, dessen Schale nicht mehr ganz makellos aussieht. Dann muss es am nächsten Morgen nicht aussortiert werden.

Lisa und Jakob pürieren einen Teil der Bananen und Pfirsiche und rühren sie in die Buttermilch. Aus den weichen und stellenweise angedätschten Tomaten und Paprika kochen sie eine fruchtige Soße und füllen sie in alte Marmeladengläser. Ein paar Tage später sind Freunde zu Gast, die dem Containern äußerst skeptisch gegenüberstehen. Am Ende eines gemeinsamen Abendessens stellen sie nichts ahnend fest, die Soße sei das Beste von allem gewesen.

Ursprünglich erschienen in presstige #25.

Foto: © Philip Reynaers / Greenpeace

Am Sonntag fand in Spa der Grand Prix von Belgien statt. Kurz bevor Sebastian Vettel nach dem Rennen das Siegerpodest betrat und die deutsche Nationalhymne anlief, wurde die Inszenierung von einem kleinen Banner gestört, dass sich gut sichtbar zwischen Fahrer und Fernsehkameras schob. Auf dem Banner war das Logo des Ölkonzerns Shell zu sehen, wobei die linke Hälfte durch einen Eisbärenkopf ersetzt war, dazu der Schriftzug „Save the arctic“. Als ein Sicherheitsmann gerade das Banner entfernt hat, wird ein paar Meter daneben ein zweites ausgerollt. Die Greenpeace-Aktion auf Video:

(via @spreeblick via Testspiel.de via Indiskretion Ehrensache)

Hintergrund der Greenpeace-Protestaktion sind die Bestrebungen von Shell, in der Arktis nach Öl und Gas zu bohren. Das ist eine ziemlich perfide Angelegenheit: Durch die Verbrennung von Öl (und Gas) schmilzt das Eis der Arktis, dadurch werden bisher unerschließbare Ölvorkommen zugänglich, durch deren Verbrennung sich die Erde weiter erwärmt. Umweltschützer lehnen die Bohrungen in der Arktis mit zwei Argumenten ab: Zum einen sind die Förderbedingungen sehr schwierig, was die Gefahr von Unfällen erhöht. Zum anderen ist die Arktis ein besonders empfindliches Öksoystem, die Umweltschäden von Unfällen wären also immens. Und im Vergleich zum Golf von Mexiko, wo Bakterien das ausgetretene Öl nach der Deepwater Horizon-Explosion vergleichsweise schnell abgebaut haben (bei dennoch gigantischen Umwelschäden), würden diese Prozesse im Nordpolarmeer deutlich langsamer ablaufen.

Als ich neulich für jetzt.de mit jungen Menschen über ihre Einstellung zu Bio-Lebensmitteln sprach, machte mich einer meiner Gesprächspartner auf den Film „La Surconsommation“ aufmerksam. Es ist in etwa das Verstörendste, was ich je gesehen habe.

Der Film zeigt im Zeitraffer verschiedene Szenen aus der Fleischindustrie. Eine Art Erntemaschine, die Hühner auf ein Fließband saugt. Fließbandarbeiter, die Geflügel zerlegen. Wundgescheuerte, bewungsunfähige Muttersäue beim Säugen ihrer Ferkel. Eine Kassiererin, die abgepacktes Fleisch über den Scanner zieht. Dazu spielen leise Trommeln, eine Frauenstimme singt. Es wird kein Wort gesprochen, kein Buchstabe eingeblendet. Untermalt von dezenter Musik, sprechen die Bilder für sich.

Vielleicht müsste ich hier jetzt hinschreiben: Bitte schaut euch den Film nur an, wenn ihr ganz starke Nerven habt. Aber im Supermarkt gibt es ja auch keine Schilder, auf denen steht „Kaufen Sie dieses viel zu billige Schnitzel nur, wenn Sie bereit sind, dafür Tierquälerei in Kauf zu nehmen“. Zur Debatte um einen Veggie Day sage ich: Esst was ihr wollt, aber seht bitte der Realität ins Gesicht.

Update 07.09.2013: Das ursprünglich eingebaute Video wurde inzwischen offenbar gelöscht. Ich habe es durch eine andere Version ersetzt, mal sehen, wie lang das hält.

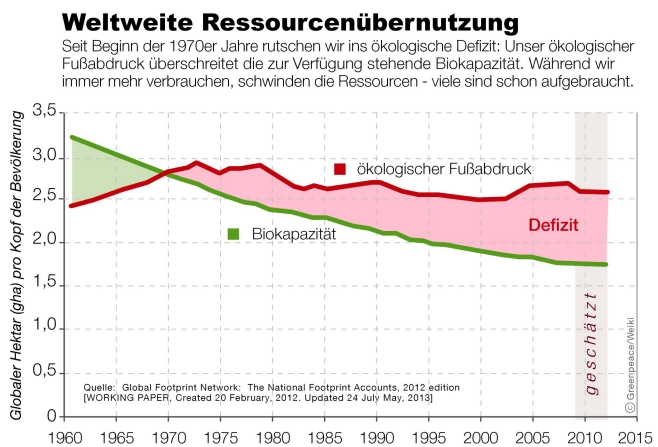

Overshoot ist eines der Wörter, um die wir die englische Sprache beneiden können. Es lässt sich nicht wirklich gut übersetzen, aber es hat viel mit dem Deutschen „über das Ziel hinausschießen“ zu tun. Heute haben wir über das Ziel hinausgeschossen.

Heute ist Earth Overshoot Day, ein Ereignis, das man notdürftig mit Welterschöpfungstag übersetzen kann. Der Earth Overshoot Day ist derjenige Tag im Jahr, an dem wir Menschen die letzte Flasche aus der planetaren Minibar nehmen.

Die Idee des Earth Overshoot Day geht auf den Briten Andrew Simms zurück, der die Idee dazu heute im Guardian erklärt. Technisch gesprochen ist der Welterschöpfungstag der Tag, an dem der ökologische Fußabdruck des Menschen (also die Gesamtheit an der Erde entnommenen Ressourcen und zugeführten Abfälle), die Menge übersteigt, die für den Planeten über ein ganzes Jahr verkraftbar ist (also nachwächst beziehungsweise abgebaut werden kann). Man hat dafür nur grobe Schätzungen, daher ist das genaue Datum eher symbolisch zu sehen. Aber der Trend ist eindeutig: 1993 fiel der Tag noch etwa auf den 21. Oktober, und 2003 auf den 22. September. Dieses Jahr verbrauchen wir etwa 1,5 Erden.

Bildquelle: Greenpeace

Ich möchte auf eine aktuelle Petition hinweisen, die Asyl für den afghanischen Flüchtling Shakib Pouya fordert.

Ich lernte Pouya kennen, als ich letztes Jahr für presstige über das Leben von Flüchtlingen in Augsburg recherchiert habe. Pouya stammt aus Afghanistan, wo er für eine französische Hilfsorganisation als Zahnarzt gearbeitet hat. Die Taliban lehnen Zusammenarbeit mit Nichtmuslimen ab. Dieser Umstand wurde bereits häufig in den Medien thematisiert, da er auch die einheimischen Helfer der Bundeswehr betrifft. Aber auch Pouya wird wegen seiner Arbeit von den Taliban verfolgt. Bei einem Bombenanschlag auf das Haus der Familie kam sein Vater ums Leben.

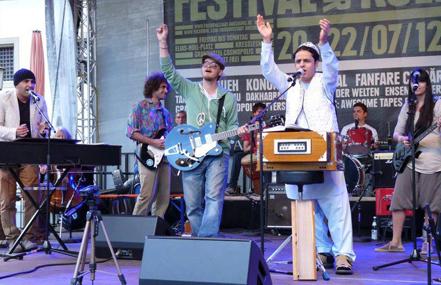

Pouya wird auf Grund seines humanitären Engagements verfolgt. Ihm muss das Grundrecht auf Asyl gewährt werden. Pouya ist in Deutschland bereits gut integriert, er engagiert sich im Grandhotel Cosmopolis und hilft mit seinen Sprachkenntnissen anderen Flüchtlingen. Pouya ist eine Bereicherung für die Gesellschaft in Deutschland. Er singt in der Band Blinde Passagiere, einem Projekt von Musikern aus Augsburg und der Welt. Seine bescheidenen Wünsche für die Zukunft hat Pouya mir gegenüber so zum Ausdruck gebracht:

„Ich wünsche mir ein normales Leben. Ich möchte arbeiten. Ich möchte singen.“

Pouya muss bleiben. Bitte unterschreibe die Petition.

- Meine Reportage „Die Unerwünschten“ kann man hier nachlesen.

Heimat ist nicht da, wo man geboren ist, sondern wo man begraben werden will.

Meike Winnemuth – Das große Los

Gegen die Hygienewächter der deutschen Sprache

Ursprünglich erschienen im presstige ePaper #5

Durch zunehmendes Eindringen fremder Wörter ist die deutsche Sprache und damit unsere Kultur bedroht, heißt es immer wieder. Eine Erwiderung.

Die Deutsche Bahn spricht jetzt wieder Deutsch. Der Konzern hat eine Liste mit 2.200 Anglizismen erstellt, die künftig durch ein deutsches Wort ersetzt werden sollen. Statt Flyer heißt es dann wahlweise Handzettel oder Broschüre, aus Counter wird Schalter und Service Point wird zu DB Information. Im Verkehrsministerium, das die Deutschoffensive der Bahn angestoßen hat, spricht man in diesem Zusammenhang von „Sprachreinheit“.

Die Bahn hat für die Englischkenntnisse ihrer Mitarbeiter („Senk ju vor träwelling“) in der Vergangenheit viel Spott kassiert. Aber kann es die Lösung sein, in Zukunft wieder voll auf Deutsch zu setzen? Bei einem Verkehrsunternehmen, dessen Kunden Reisende sind und somit häufig Nichtdeutsche?

Wie wir wissen, war früher alles besser, oder zumindest das meiste. Seit dem Ende von Früher geht es unaufhaltsam bergab. Klar, dass dieser Trend auch vor der deutschen Sprache nicht Halt macht. In diesem speziellen Fall manifestiert sich der Niedergang in der zunehmenden Durchsetzung von Wörtern aus dem Englischen. Dieses Problem hat nicht nur die Bahn erkannt, es gibt sogar einen eigenen Verein zur Reinhaltung der Sprache. Er nennt sich etwas ideenlos Verein Deutsche Sprache e.V. Dort kämpfen 36.000 Mitglieder gegen „überflüssige englische Brocken“. Schuld an der Sprachverhunzung ist für den Verein „die weltweite Ausbreitung des American Way of Life, hinter dem die politische und wirtschaftliche Macht der USA steht“. Bei den Deutschen erkennen die Sprachreiniger eine „gierige Bereitschaft zur Anbiederung ans Englische“. Ottmar Hitzfeld und Hape Kerkeling sind prominente Mitglieder des Vereins.

Natürlich, es gibt ziemlich bescheuerte Anglizismen. Das macht sich zum Beispiel immer dann bemerkbar, wenn uns der Einzelhandel in großen roten Buchstaben „SALE“ entgegenbrüllt, weil das Wort Schlussverkauf irgendwie aus der Mode gekommen ist. Oder das Schild, an dem ich letztens in Berlin vorbeigeradelt bin: „rent a bike ab 5“. Berlin ist eine weltoffene Stadt, viele Menschen hier sprechen kein Deutsch, ich habe vollstes Verständnis, wenn Dienstleistungen auf Englisch angepriesen werden. Aber dann muss es heißen „rent a bike starting at 5“. Ähnliches Beispiel: Der „Coffee to go auch zum Mitnehmen“.

The German Energiewende

Wer die deutsche Sprache von allem Fremden reinhalten möchte, verteidigt damit die letzte Bastion einer Ideologie, die eigentlich längst überwunden sein sollte. Genau wie Zuwanderungskritiker meist nicht wahrhaben wollen, dass die Zuwanderung in Deutschland in schlechten Jahren unter der Abwanderung liegt und in guten Jahren mit Müh und Not den Bevölkerungsrückgang auffangen kann, genauso wird oft unterschlagen, dass Wortwanderungen in beide Richtungen stattfinden. Die Liste deutscher Wörter in der englischen Sprache ist meterlang, sie geht vom Klassiker Kindergarden über Hinterland bis zu abstrakten Begriffen wie Angst, Zeitgeist und Schadenfreude. Ein ziemlich junger deutschstämmiger Neuzugang im angelsächsischen Sprachschatz ist die Energiewende. Als im Frühjahr der FC Bayern und der BVB Dortmund ihre spanischen Kontrahenten Barca und Real mit 4:0 und 4:1 vom Platz fegten, titelte die Londoner Boulevardzeitung Sun mit dem grandiosen Wortspiel „Foursprung durch Technik“. Mit ein bisschen Fantasie und Kreativität wird aus fremden Eindringlingen eine ungeheure Bereicherung für die eigene Sprache.

Wie schwierig es sein kann, das moderne Leben in einem konservierten Deutsch zu beschreiben, musste übrigens auch die Bahn feststellen: Für die Neubennenung ihrer Hotline ist ihr nichts Besseres eingefallen als ServiceNummer. Dabei wäre Hilfestellungsfernsprecheinrichtung doch total sexy, pardon, adrett gewesen.

Seit Jahren tobt diese sogenannte Krise, und man weiß immer noch nicht so recht, was man von ihr halten soll. In unserer Wahrnehmung kommt die Krise ja hauptsächlich als großes Finanzspektakel daher, da werden Milliarden hin und Rettungspakete her geschoben. Was hab‘ ich damit eigentlich zu tun, fragt man sich ein bisschen. Ist ja alles nur Spielgeld, wie bei Monopoly, denkt man sich ein bisschen.

Im Hinterkopf ist zwar dieser Verdacht: Irgendwie muss das ja auch eine reale, eine handfeste, eine menschliche Dimension haben. Und man hört natürlich auch immer wieder von Jugendarbeitslosigkeit (auch da: hauptsächlich Zahlen), von zunehmenden Selbstmorden und Verzweiflung. Aber eine richtige Vorstellung hat man nicht.

Zum Glück gibt es Journalisten, die in die Welt hinausgehen, die Welt beobachten und anschließend der Welt erzählen, was sie gesehen haben. Ich glaube, in den letzten Jahren hat der deutsche Journalismus das zu wenig gemacht, hat die Krise zu sehr entlang von Troikaberichten und Krisengipfeln begleitet und zu wenig von der Straße aus. Doch in den letzten Wochen hat Alex Rühle, Reporter bei der Süddeutschen Zeitung, mehrere großartige Geschichten aus Griechenland geschrieben – großartig ist natürlich nicht was Rühle erzählt, sondern wie er es erzählt. Der Inhalt ist mit grausam besser beschrieben.

Im ersten Stück geht es um Sisa, die Droge der Krise, zusammengepanscht aus Chrystal Meth und Batteriesäure. Das Zeug sei billig, „ein fast unschlagbares Argument in einem Land, in dem selbst Ärzte nur noch 900 Euro verdienen“. Schonungslos schreibt Rühle auf, was er auf den Straßen gesehen hat, er nennt seine Eindrücke „Elendspolaroids“:

Die junge Frau, die sich von einem strubbeligen Mann mit öligen Fingernägeln einen Schuss unter die Zunge setzen lässt. Der Schwarze mit den weit aufgerissenen Augen, der in einen leeren Betonkübel starrt. Oder die Schwangere mit dem offenen Bein, die mit vier Spritzen in der Hand die Straße runterhumpelt.

Griechische Hilfsorganisationen, berichtet Rühle, würden inzwischen ihre Mitarbeiter aus Afrika abziehen, weil sie im eigenen Land ebenso dringend gebraucht werden.

Im zweiten Text portraitiert Rühle einen Arzt, der sich ehrenamtlich gegen die dramatischen Einsparungen im Gesundheitswesen stemmt. Mit vier Kollegen hat Giorgos Vichas eine Praxis gegründet, sie behandelt dort ehrenamtlich ein paar Tausend der Millionen Griechen, die keine Krankenversicherung mehr haben, und zum Teil auch keinen Strom- oder Wasseranschluss mehr.

Der dritte Text ist keine Reportage, sondern eine Buchbesprechung. Rühle stellt unter der Überschrift „Wenn Sparen tötet“ ein Buch vor, dass sozusagen all das, was er vorher aufgeschrieben hat, wissenschaftlich unterlegt. Die Autoren von „The Body Economic“ beschreibt den Zusammenhang zwischen Sparmaßnahmen und der Gesundheitsversorgung eines Landes – am dramatischen Beispiel von Griechenland, aber auch an Hand vieler historischer Fälle. In Krisenzeiten nehmen Krankheiten zu. Werden gleichzeitig die Gesundheitsausgaben gekürzt (in Griechenland sind 35.000 Krankenhausstellen abgebaut worden), hat das dramatische Folgen. Wiederum am Beispiel Griechenland: Eine um 40 Prozent gestiegene Kindersterblichkeit.

Jeder dieser Texte ist großer Journalismus. Zusammen genommen machen sie deutlich, welches Disaster die sogenannte „Rettungspolitik“ anrichtet, die hierzulande oft als großzügig empfunden wird. Völlig grotesk ist das auch, weil die ökonomische Begründung der rigorosen Sparpolitik in sich zusammen gefallen ist. Erinnert man sich nun daran, dass der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten (ein ganz großer Freund des Sparens) jenen Mann zu seinem Sprecher ernannt hat, der für die Griechenland-Hetze der Bild verantwortlich ist, möchte man heulen. Im Übrigen bin ich der Meinung, Pfand gehört daneben.

Disclaimer: Ich arbeite ab und zu für den Süddeutschen Verlag, in dem die oben gepriesenen Artikel erschienen sind.

Update, Februar 2014: Ein neues Paper belegt den Niedergang des griechischen Gesundheitssystems mit dramatischen Zahlen.

Foto: PW

Foto: PW

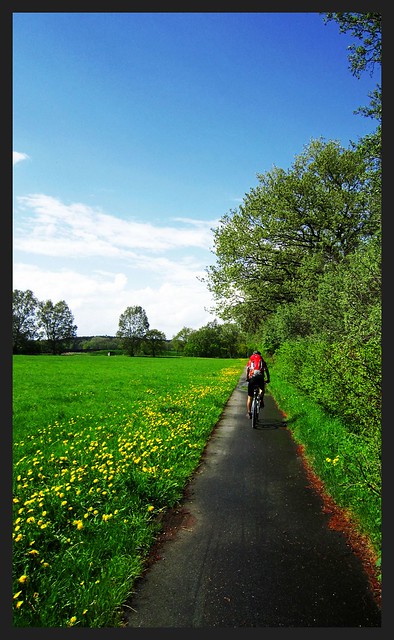

Im Zug von Berlin nach Greifswald. An die Ostsee. Ans Meer. Ich sitze neben meinem Radl im Regionalexpress, lese Altmann und lasse die Landschaft an mir vorbeiziehen. Zunächst heißt sie Brandenburg, später Mecklenburg-Vorpommern, immer ist es flache ostdeutsche Provinz, brettelseben und menschverlassen. Doch wunderschön, die Wälder, die Wiesen, die Seen, die im Abendlicht daliegen.

Vor vielen Jahren habe ich hier in der Gegend eine Woche lang gezeltet, mit guten Freunden, an einem See mitten im Wald. Wären wir nicht manchmal ins Dorf gefahren zum Einkaufen, uns wäre vielleicht die ganze Woche kein Mensch begegnet. Doch, einmal, wir schwammen durch den See ans andere Ufer, wo ein Steg lag, wie gemacht für unseren Übermut, das perfekte Sprungbrett. Zwei, drei Sprünge hatte jeder von uns gemacht, sofort kam ein alter Mann daher, in Latzhose und Gummistiefeln. Und hat uns vertrieben, sein Steg gehe sonst kaputt. Es war eine gute Zeit.

Fantastisch die Radelstrecke von Greifswald zur Insel Riems. Ich fahre im letzten Licht des Tages auf einer alten, holprigen Pflasterstraße. Als ich mein Ziel erreiche ist es schon fast dunkel. Ich rieche das Meer, bevor ich es sehen kann. Auf Riems sitzt das Friedlich-Loeffler-Institut, im Auftrag des Bundes werden hier Tierseuchen erforscht.

Hier treffe ich eine Freundin, am nächsten Morgen lassen wir die Seuchen hinter uns und entern die Straße nach Osten. Zwei bärtige Seemänner schippern uns mit ihrer Fähre nach Usedom. Ein paar Lektionen DDR-Geschichte gibt es an Bord gratis, der Likör, nur hier erhätlich!, kostet zwei Euro, wir verzichten.

Foto: PW

Foto: PW

Die Nordspitze der Insel ist kaum zugänglich. Die Nazis haben hier Waffen getestet, daher Sperrgebiet. Immerhin haben so die Vögel ihre Ruhe, denen wird der Irrsinn als Schutzgebiet verkauft.

Usedom ist großartig, einsame Sandstrände, dann Dünen, dahinter herrliche Wälder. Nur die Dörfer sind eine Zumutung, überall Touristen, überall Rentner, meine Fresse. Dazu passt die um sich greifende Regulierungswut. Mit Vorliebe richten sich die Vorschriften an Radfahrer. Im Wald geht es einen Hang hinunter, laut Schild mit 16 Prozent Gefälle. Man hat ein Zusatzschild angebracht: Radfahrer absteigen. Wohl ein Fahrspaßabtötungsprogramm. Ein paar besonders gut dresierte leisten Gehorsam. Witz hätte es, wenn am darauffolgenden Aufstieg, wieder 16 Prozent, ein Schild hingenagelt wäre: Radfahrer sitzenbleiben.

Die beiden Herzkammern des Usedom-Massentourismus heißen Heringsdorf und Ahlbeck. Präzise getaktet pumpt ihr Puls die Urlauber durch die Hotels, Restaurants und Animationsbühnen. Kaum einer hier wirkt fröhlich, am wenigsten die Musiker, die zur Unterhaltung der Meute aufspielen. Ausgerechnet dort haben wir, mitten auf der Strandpromenade, einen Platten. Und werden so unfreiwillig zur Attraktion, retten dutzende staunend Vorbeigehende für einen Moment aus der Monotonie der Erholung.

Ich kann mir das Lästern nicht verkneifen, das ist mein Ventil für den manchmal schwer zu ertragenden Anblick unterwegs. Doch eigentlich gibt es keinen Grund dazu. Haben wir doch unsere Velos und können, zumindest nach Beseitigung aller Pannen, jederzeit drauflos fahren, können im Wortsinn wegtreten. Und sind in kürzester Zeit raus, sind wieder irgendwo zwischen Wald und Wasser, sind on the road again, sind frei. Soll jeder seinen Urlaub verbringen wie er will.

Die Grenze zu Polen. Muss nochmal erwähnt werden, wie großartig es ist, hier ohne Kontrolle hinüber rollen zu dürfen, einfach so? Ja, in diesem Fall muss es erwähnt werden, denn ich hatte meinen Pass zu Hause vergessen. Ohne die Erfindung der Europäischen Union wäre die Reise hier zu Ende.

Viel angenehmer als Ahlbeck und Heringsdorf ist Swinjoujscie auf polnischer Seite. Auch hier flanieren Touristen, und nicht wenige. Auch hier hübsche Häuschen mit Türmchen und Giebeln, aber sie kommen nicht so aufgetakelt daher wie in den Kurorten der Deutschen.

Vor der Kirche steht ein Denkmal für Jan Pawel II. Acht Jahre nach dem Tod des Papstes ist es bestückt mit tagesfrischen Blumen und brennenden Kerzen.

Wir verbringen einen herlichen Abend am Strand mit Räucherfisch und Bier, am Tag darauf geht es zurück. Im Übrigen bin ich der Meinung, Pfand gehört daneben.